Iago Robles Rodriguez

|

Resumen: En este

trabajo realizo una revisión de dos autores referentes de lo grupal,

S. H. Foulkes y Enrique Pichón-Rivière,

tratando de encontar las raíces compartidas

de su pensamiento y esbozando unos conceptos básicos comunes. Termino

con una propuesta de integración a través del uso del grupo grande como

el dispositivo ideal para dicha tarea. Palabras clave: Foulkes

y Pichón. Matriz de pensamiento. Conceptos comunes. Polílogo

y grupo grande.

|

“A los que se empecinan en dudar, a pesar de la euforia narcisista que brinda la certeza compartida, o de la oferta de poder con que seducen los grupos dogmáticos, o del terrorismo ideológico con que amenazan” |

|

H. Bleichmar

|

Monólogo

|

Ningún hombre inicia nada; todos somos continuadores. |

|

N. Elías

|

|

Las ideas son de quien las trabaja, pero las

ideas por ello |

|

Juan Campos

|

La pretensión de dialogar escribiendo es una empresa digna de un Münchschawsen, aquel barón que intentaba sacarse a sí mismo del agujero donde había caído tirándose de los pelos hacia arriba. Pretender que puedo hacer dialogar a dos autores que ya han fallecido y a los cuales ni si quiera conocí, no deja de ser una pose para hablar de lo que realmente hablamos siempre las personas: de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mi trayectoria, que instintivamente siempre ha estado muy conectada con lo grupal, se acercó a través de un camino de ca(u)s(u)alidades a Pichón Rivière y su epistemología convergente. Me fascinó su pasión por el conocimiento del hombre, su amplitud a la hora de entender el proceso del enfermar y el sanar, sus geniales excentricidades dándole antidepresivos a toda una familia durante el trabajo con ellos, sus conceptos sobre lo grupal, lo vincular…

Aquí tuve la suerte de tomar contacto con Felipe Vallejo y formarme durante 6 meses específicamente en psicoterapia grupal desde la perspectiva del psicoanálisis operativo, íntimamente relacionada con Pichón. Después llegué al espacio de formación de OMIE sobre psicoterapia analítica grupal y entré de pleno en el grupoanálisis y otros autores que me han transformado durante un período de 4 años (Badaracco, Elías, Foulkes, Patrick de Maré…), entrando por un curso de formación continuada y acabando actualmente el Máster de Psicoterapia Analítica Grupal.

Esta matriz de pensamiento, o ECRO, como diría Pichón, es la que recorre esta línea de fuga discursiva que aparentemente me pertenece como individuo.

Porque entendiendo mi individualidad como una manifestación de un nodo en una red, tratar el pensamiento como una propiedad privada resulta insostenible.

Así que lo que sigue a este monólogo no es más que un intento de plasmar un momento y una posición de todo un entramado de relaciones de conocimientos y pensamientos en torno a lo grupal, utilizando como emergentes dos autores centrales en este campo, como son S. H. Foulkes y E. Pichón-Rivière.

La idea de este trabajo surgió del casual encuentro con el proyecto GAO (Grupo Análisis Operativo), contacto temporal entre dos discípulos de cada uno de estos autores, Juan Campos y Hernán Kesselman, que, mientras iban tejiendo lazos afectivos, también iban entretejiendo un diálogo sobre sus respectivas herencias conceptuales y, además de realizar una experiencia formativa con este espíritu integrador, proyectaron un libro con un prólogo, un primer capítulo y un final abierto que nunca se llegó a cerrar porque Kesselman regresó de su exilio a la Argentina, con lo que se interrumpió, en diciembre de 1986, la continuidad de esta tarea conjunta. En dicho prólogo, Juan Campos, hablando de la dificultad de Foulkes y Pichón para que las corporaciones psicoanalíticas de las que respectivamente formaban parte rindieran cuenta de la importancia de sus desarrollos, dice: “La fuerza de la represión institucional la prueba el hecho que estos dos pioneros del grupoanálisis, a pesar de ser contemporáneos y de estar tan implicados en el mismo campo, nunca tuvieron entre ellos ocasión de hablar, de embarcarse en un diálogo creativo y mutuamente enriquecedor y fecundante. Esta es la tarea que han dejado para los que fuimos sus discípulos, este es el diálogo pendiente que esperamos resulte en un diálogo para un cambio”.

La resonancia con mi trayectoria formativa y la necesidad formal de realizar un trabajo escrito para finalizar el Máster, me llevaron inexorablemente a este intento de continuar ese diálogo, todavía pendiente, entre estos dos autores. Un diálogo que no deja de ser, según mi visión, el polílogo pendiente de todos aquellos que pensamos que el grupo nos precede como individuos y constituye el lugar de encuentro hacia el cual y a través del cual podemos caminar, con la esperanza de reencontrarnos como seres humanos y hacer de nuestras sociedades, que no dejan de ser grupos de individuos interdependientes a gran escala, un lugar más justo y saludable para todos.

Mi primera intención a la hora de emprender este diálogo era la de encontrar coincidencias y diferencias entre estos dos autores, tal y como Kesselman y Campos pretendieron, a través de su diálogo, con su método "CDR" (Consonancias-Disonancias-Resonancias), y poder trabajar teóricamente con algunos de estos conceptos, ya fuera desde la mera comparación como incluso desde el poderme aventurar con alguna integración entre ellos. Con esta intención fui entrando en la lectura de Foulkes y otros autores referentes del Grupoanálisis. En un primer momento, mi acercamiento a los textos de Foulkes activó en mí la inevitable resistencia que conlleva todo nuevo aprendizaje. Y no sólo por la diferencia entre las estructuras conceptuales y el estilo de escritura de ambos autores a la hora de aprehender la misma realidad, sino también y por encima de todo, por las resistencias emocionales que me generó la propia desestructuración de patrones aprendidos por lo que supone de desvinculaciones y desidentificaciones de autores y personas importantes en mi formación anterior en la Concepción Operativa de Grupo. Estas resistencias se manifestaron incluso en forma de proyecciones que escindían ambos autores en función de prejuicios al respecto de su ideología, biografía y personalidad, como si no fueran autores-personas desconocidos para mi, sino personas con las que hubiera mantenido un contacto real y sobre las que hubiera generado una respuesta emocional directa (sentirme más conectado con lo latino de uno que con lo europeo del otro, colocando ambos autores en posiciones políticas antagónicas sin un conocimiento cierto de ellas, incluso usando rasgos más fenotípicos como la forma de vestir que conocía de las fotografías para hacer valoraciones personales…) Y claro, Pichón, conectado con mi formación anterior y la profunda huella emocional que dejaron las personas con las que me formé, quedaba colocado en el polo escindido positivo, dejando a Foulkes, ese todavía desconocido para mi, en el polo negativo, asociado a las incertidumbres del Máster que estaba iniciando, las inseguridades que tenía en esta primera etapa y los intensos movimientos emocionales que removían mi historia personal a través del aspecto experiencial de la formación. Este primer momento supuso entrar más en contacto con las diferencias/disonancias entre ambos autores.

A medida que estas resistencias fueron cediendo y gracias también a la aparición de otros autores que me produjeron un gran estímulo intelectual, como es el caso de Norbert Elias, y al acercamiento a las experiencias de grupo grande, pude ir integrando los conocimientos nuevos que venían del

Grupoanálisis y pude entrar en un segundo momento donde las coincidencias/consonancias y resonancias entre Foulkes y Pichón, ocuparon mi campo de visión y me llevaron a modificar la idea inicial que tenía para este trabajo. No me gustaría concluir este monólogo sin agradecer lo que escribo a todas las personas y autores que han formado parte de mi red de relaciones y de lecturas en todos estos años, muy especialmente a mi(s) grupo(s) pequeño(s) y a todas las personas de los grupos grandes que he tenido la oportunidad de conocer.

DIÁLOGO

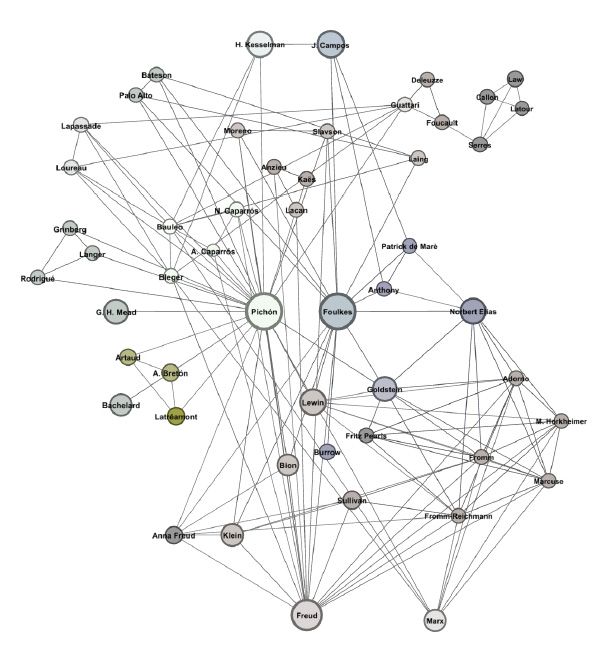

Figura 1. Matriz de pensamiento en torno a los autores del trabajo.

Para estos dos autores Freud fue un punto de partida y una referencia fundamental, una de las matrices comunes a partir de la cual fueron gestando sus ideas a través de la integración de otras matrices conceptuales que trato de mostrar en la figura 1, algunas de ellas también comunes, me atrevería a decir que la mayor parte. Partiendo del psicoanálisis, ambos autores expanden su mirada hacia el hombre en situación, en contexto y relación dinámica, dialéctica al decir de Pichón; ambos exploran la realidad grupal del hombre y en ambos casos llegan a la realidad social como la matriz fundamental donde se construye la personalidad, el individuo y donde se estructuran las relaciones interpersonales. “La trayectoria de mi tarea, que puede describirse como la indagación de la estructura y sentido de la conducta, en la que surgió el descubrimiento de su índole social, se configura como una praxis que se expresa en un esquema conceptual, referencial y operativo”. (Pichón, 1976).

Ambos critican y superan viejas dicotomías que escotomizaban el pensamiento:

individuo-grupo, fuera-dentro..., con la creación de nuevas categorías de pensamiento que abren el campo de visión de la complejidad del ser humano: vínculo, ecología grupal, nodo y matriz..., conceptos con los que poder articular la realidad de los hombres en interacción y en un contexto dinámico que evoluciona también históricamente.

“Hay una zona que pone de relieve la unidad esencial entre el individuo y el grupo, una zona en la cual el grupo y el individuo se funden y a partir de la cual deben ser definidos dinámicamente […] El grupoanálisis, como yo lo veo, subraya esta importante zona para el propósito de la operación terapéutica y la investigación científica.” (Foulkes, 2006b).

Foulkes y Pichón integran conocimientos de múltiples disciplinas, lo que Pichón llamaría su epistemologia convergente; como señala Kesselman (1986), "es interesante señalar un punto de coincidencia de ambos autores: los dos, siendo psiquiatras clínicos y psicoanalistas, hacen una apertura a la sociología, a la filosofía y a otras disciplinas que les permite ir enriqueciendo la visión que como psicoanalistas tienen para construir un ECRO que permita comprender y explicar grupalmente el comportamiento humano".

En esta apertura, las influencias no dejan de coincidir entre ambos autores:

K. Lewin, que destaca por su empeño en encontrar una rigurosidad metodológica que permita avanzar en la construcción de una ciencia del hombre que huya de los sistemas especulativos, aporta varias ideas centrales que, coinciden en su pensamiento. La conducta pasa a ser entendida como una función de la persona y del ambiente, variables mutuamente interdependientes que conforman el Espacio Vital. Trabaja con la idea de campo psicologico visto como un todo y la necesidad de integrar la realidad física y la social para comprender dicho campo. Serían las ideas de Campo, Interdependencia y Contemporaneidad [1]. De alguna forma, este autor espacializa las relaciones, las tridimensionaliza, y trata de entenderlas en relación a funciones y fuerzas, análogamente a los procesos físicos.

K. Goldstein y la psicología de la Gestalt, con conceptualizaciones en algunos casos muy emparentadas con Lewin, son referencias fundamentales para ambos autores, con la diferencia que uno de ellos, Foulkes, trabajó directamente con Goldstein en su Instituto de Neurología de Frankfurt. De aquí surge el punto de vista holístico, según el cual todo organismo tiene una realidad independiente y mayor que la suma de sus partes, y el gestáltico de figura y fondo de Gelb que Foulkes y Pichón trasladan a lo grupal.

En cuanto a Bateson y la escuela de Palo Alto, Foulkes los señala en varias ocasiones cuando habla de su concepto de red o matriz transpersonal, asemejándolo a los conceptos de Bateson y Ruesch de “red cultural” de la “comunicación intrapersonal” y “comunicación interpersonal” (Foulkes 2006a,

2006b). Pichón, por otro lado, tomó de esta escuela la concepción de la enfermedad grupal familiar como unidad de patología y el paciente identificado como posible agente de cambio de dicho grupo, la concepción del secreto familiar y del malentendido básico como cortocircuito en la comunicación, etc. (Pichón, 1975) y trabaja con los grupos familiares desde una perspectiva por momentos parecida, pero diferenciándose, al igual que Foulkes, en cuanto psicoanalistas, por el manejo de la teoría del inconsciente y la transferencia.

J. L. Moreno es otra clara referencia, también contemporáneo de Foulkes y Pichón y que ambos conocieron y con el que intercambiaron ideas, aunque sea Pichón el que reconozca más su herencia conceptual y Foulkes señale más las diferencias conceptuales de sus teorías.

Cada uno de estos autores integran el trabajo de un sociólogo: George Herbert Mead (1863-1931) para Pichón y Norbert Elías (1897-1990) para Foulkes, de los cuales extraen visiones y conceptos que articulan en sus teorizaciones respecto a lo grupal.

En cuanto a las raíces filosóficas es Pichón el más claro con respecto a sus herencias, señalando claramente a dos autores fundamentales en sus desarrollos teóricos: K. Marx y G. Bachelard. Pichón también explicita la importancia de autores de la literatura y el arte, como por ejemplo Lautréamont,

Artaud y André Bretón, este último, líder del surrealismo al que conoce personalmente en uno de sus viajes a París.

Vista como una matriz de relaciones dinámica (espaciotemporalmente), la construcción teórico-práctica de Foulkes y Pichón no se puede separar de la de otros autores, tanto anteriores como contemporáneos, de los cuales y con los cuales fueron gestando sus aportaciones al estudio del hombre. En este sentido, estos dos líderes contemporáneos de lo grupal, fueron creadores cada uno por su lado de una matriz conceptual muy similar en sus principios fundamentales, a pesar de la existencia de matices diferenciales, más relacionados con sus trayectorias sociopersonales particulares y las consiguientes experiencias grupales e intercambios que fueron viviendo. En este sentido, tan solo señalar la importancia de los grupos grandes en los que se gestaron sus liderazgos, lo que podríamos llamar sus experiencias fundantes: Las experiencias de Northfield (1944), para Foulkes y el Hospicio de Buenos Aires durante 15 años y la Experiencia Rosario (1958), para Pichón.

METÁLOGO

|

La

verdadera integración significa que todas las partes, todas las

identidades, cambien a través de un proceso de integración […];

la integración significa precisamente un nuevo orden en el terreno

de las relaciones de poder.”

|

|

Farhad

Dalal

|

Dentro de esta matriz conceptual aparecen elementos básicos fundamentales, muchos de ellos comunes, entre ellos y también con otras escuelas, lo que podríamos llamar conceptos operacionales para estudiar dicha realidad:

1. Existen dos niveles a tener en cuenta siempre y que forman parte de la estructura de la realidad, lo consciente y lo inconsciente, lo manifiesto y lo latente.

3. El aquí y ahora de cada situación como un elemento clave a la hora de mirar-entender y de actuar-intervenir. Vendría a ser como el principio de contemporaneidad de Lewin (1988) y la situación dada entendida como un acontecimiento total, cuyas partes suman algo menos que el todo y que se extiende, infinitamente, en todas las dimensiones, una especie de representación en miniatura del mundo.

4. El observador forma parte de y modifica el campo de observación, "La máxima objetividad que podremos lograr (en el estudio del hombre) solo se alcanza cuando se incorpora al sujeto observador como una de las variables del campo." (Bleger 1980).

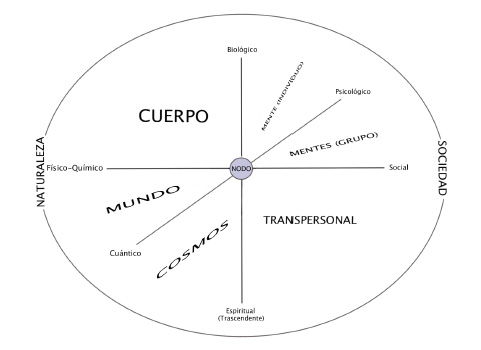

Figura 2. Representación de un Nodo como eje de coordenadas.[2]

Figura 3. Representación de un Nodo con sus diferentes niveles de integración.

EPÍLOGO

|

“Si usamos términos operacionales, que describen los procesos relevantes con precisión, podemos crear un terreno común sobre el cual intercambiar experiencias y una plataforma común situada sobre y por encima de los cismas de escuelas individuales.” |

|

S. H. Foulkes

|

Foulkes y los seminarios del Frankfurt de los 30, expresa claramente la matriz social que se desarrollaba por aquel entonces, con personajes como “Wertheimer, Meng y ocasionalmente Kurt Lewin, sociólogos como Mannheim, Norbert Elias, Adorno, Horkheimer y Leo Lowenthal, filósofos como Tillich y personajes del Instituto de Psicoanálisis como Landauer, los Fromm y el propio Foulkes. Nunca más llegaría a experimentar una vida intelectual tan rica y refrescante como aquella del Departamento de Sociología de la Universidad de Frankfurt durante los años justo antes de que Hitler accediera al poder”. Y señala la actividad y la actitud que se vivía en aquellos grupos: “Ni los sociólogos, ni los filósofos, psicoanalistas, psicólogos o economistas se recluían en el parroquialismo de la propia especialidad académica, sino que, cada uno desde su campo del saber y de experiencia contribuía a un abordaje liberalizador que iluminaba muchos aspectos del oscuro clima socio-político de aquel entonces”

1

“Los enunciados básicos de una teoría del campo son que a) la

conducta debe derivarse de la totalidad de hechos coexistentes; b) que

estos hechos coexistentes tengan el carácter de un “campo dinámico”

en tanto el estado de cualquier parte del campo dependa de todas sus

otras partes. La proposición a) incluye la formulación de que hemos

de tratar en psicología, también, con una multiplicidad cuyas interrelaciones

no pueden representarse sin concepto de espacio.” (Lewin, 1988).

2“El conjunto

de los pronombres personales representa la serie más elemental de coordenadas

que pueden aplicarse a todos los grupos humanos, a todas las sociedades.”

(Elías, 2008).

BIBLIOGRAFIA

Leer un texto nunca es un ejercicio erudito en busca de los significados,

y todavía menos un ejercicio altamente textual en busca de un

significante, es un uso productivo de la máquina literaria, un

montaje de máquinas deseantes, ejercicio

esquizoide que desgaja del texto su potencia revolucionaria. |

Deleuze y Guattari. El AntiEdipo |

Bauleo, A. Notas de psicología y psicología social. Buenos Aires: Atuel S.A.

Bauleo, A. (1990). La Concepción Operativa de Grupo. Madrid: Mariar S.A.

Bleger, J.(1980). Temas de psicología. Entrevistas y grupos. Buenos Aires: Nueva Visión.

Campos Aguilar J. S. H. Foulkes, pionero en las fronteras de los grupos. Extraído de la web de grup d’anàlisi de Barcelona. Disponible en: www.merce.familialimpo.net/GDAP/SHFoulkes_JC.pdf

Campos Aguilar J. (1985). Grupo análisis operativo: Foulkes—Pichón-Rivière. Un dialogo pendiente, un dialogo para un cambio. Temas de Psicología Social, número 7, pp. 7-13. Buenos Aires: Ediciones 5.

Caparrós N.(2004). Orígenes del psiquismo. Madrid: Biblioteca Nueva.

De Marè, P.(1988). La historia del grupo grande y sus fenómenos en relación a la psicoterapia de grupo analítica. En P. Mir (ed.). Textos escogidos. Barcelona: Cegaop press.

De Marè, P.(1960). Un punto de contacto. Revista de Psiquiatría y Psicología Médica, Tomo IV, págs.. 394-399, 1960. Corregida y comentada por Juan Campos (1996).

Elias, N.(2008) Sociología fundamental. Barcelona Editorial: Gedisa.

Foulkes S. H. (2005). Introducción a la psicoterapia grupoanalítica. Barcelona: Cegaop Press.

Foulkes S. H. (2006a). Psicoterapia de grupo. El enfoque psicoanalítico. Barcelona: Cegaop Press.

Foulkes S. H. (2006b). Grupoanálisis terapéutico. Barcelona: Cegaop Press.

Kesselman H. (1986). Grupo analisis operativo: foulkes—pichon-riviere. Un dialogo pendiente, un dialogo para un cambio. El método C.D.R en el análisis del trípode conceptual de Foulkes y Pichón-Rivière. Temas de psicología social, año 8, número 7. Buenos Aires: Ediciones 5.

Lapassade, G. (1999) Grupos, organizaciones e instituciones. Barcelona: Editorial Gedisa.

Lewin, K.(1988). La teoría del campo en la ciencia social. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.

Pichón Rivière, E.(1975) El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social I. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Pichón Rivière, E.(1980) Teoría del vínculo. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Pichón Rivière, E. (1983) La psiquiatría, una nueva problemática. Del psicoanálisis a la psicología social II.

Tirado Serrano F. y Miquel Domènech i Argemí: Asociaciones heterogéneas y actantes: el giro postsocial de la teoría del actor-red. Publicado en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, Ed. Electrónica Núm. Especial. Noviembre-Diciembre 2005.

|